すけとうだらすりみに、ぐちの落と し身を配合し、塩竈の藻塩、塩竈の地酒「浦霞」で風味を整えました。

すけとうだらすりみを主原料に、三陸沖で獲れたぐちの落とし身を配合し、塩竈の藻塩、塩竈の地酒「浦霞」で風味を整えました。

厳選されたこれらの原料を、熟練の職人が遠赤外線でじっくり焼き上げることで、ふっくらとした厚みがありながら、しっとり、しなやかな食感に仕上げました。

地元東北の美味しい素材、伝統の技術、熱意を込めた笹かまを是非ともご賞味ください。

作り手の物語

-

-

こだわりの原料

原料のすり身には厳選したスケトウダラと、高級魚として知られる吉次のすり身、宮城県三陸沖で獲れたグチの落とし身を使用しております。

笹かまの風味を醸し出す清酒には塩釜の地酒である『浦霞』と、塩釜産の『藻塩』を配合し、風味豊かな極上の逸品に仕上げました。

-

-

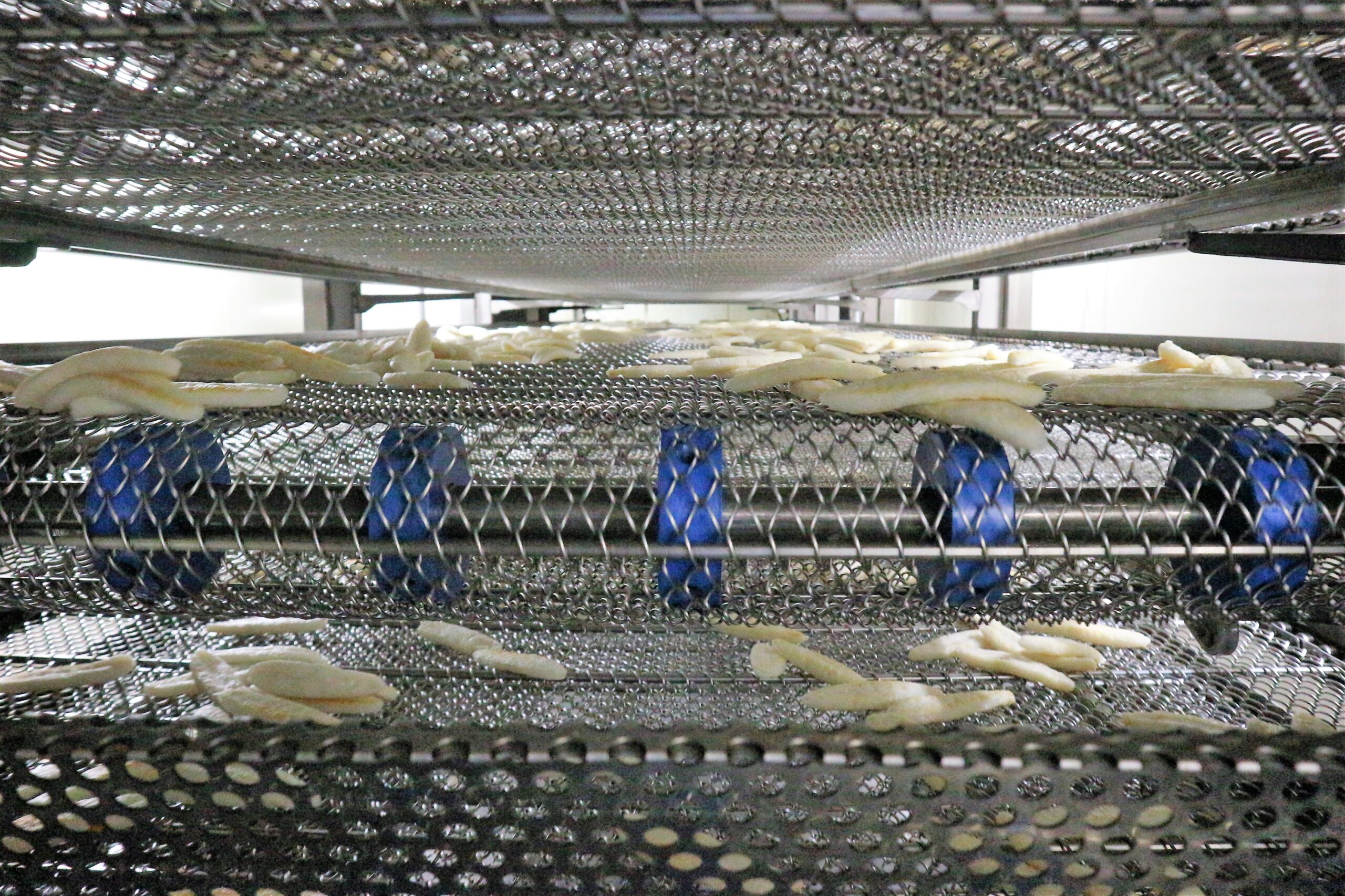

こだわりの製法

真空混合機を使用し、真空状態の中ですり身と調味料を滑らかに混ぜ合わせ、焙焼の際には遠赤外線でじっくり丁寧に焼き上げることで、ふっくらとした厚みがあり、しっとり、しなやかな食感に焼き上げております。

-

-

復興にかける想い

2011年の震災で、塩釜港に面する(株)高浜は浸水により大きな被害をこうむりました。津波で浸水し、電気、ガス、水道が止まった真っ暗な工場の中を、再稼働にむけて復旧作業に励む毎日が続きました。一時は廃業もやむを得ないと覚悟をした我が社ですが、地元の方や各方面からの手厚い支援・協力により、震災から3カ月に満たない5月中旬に製造再開を果たすことができました。

全国から頂いた様々な支援、従業員一丸となっての努力により、創業より続く蒲鉾製造の灯を消すことなく今日に至っています。

-

仙台名物「笹かまぼこ」

「笹かまぼこ」の始まりは、明治時代初期に仙台湾で獲れた⼤量のヒラメを無駄にしないようにと、すり⾝にして⼿の平で叩き、⽊の葉の形に焼いたものといわれている。当初は「⽊の葉かまぼこ」「⼿のひらかまぼこ」「平かまぼこ」「ベロかまぼこ」などと呼ばれていたが、初代仙台藩主・伊達政宗の家紋「⽵に雀」に描かれている笹の葉にちなんだことから「笹かまぼこ」と名付けられ、地元に愛される名物として浸透していったといわれている。

《Wikipedia =蒲鉾=から抜粋》 -

株式会社高浜のみなさん

震災時、地元の方、各方面からの手厚い支援で、今日も蒲鉾の製造を続けることができております。蒲鉾を製造できることに感謝を忘れず、日々美味しい蒲鉾を作ることで恩を返していきたいと思います。

料理例

-

-

-

-

-

おすすめの食べ方

・わさび醤油で。

・笹かまの味噌田楽。

・フライにして。

・さっと炙ってバター醤油で。

・笹かまのピカタ。

・笹かまのピザ風。

・おでんや鍋物と一緒に煮込んで。

・笹かまの天ぷら

商品詳細

-

作り手株式会社 高浜

-

生産地宮城県・塩釜市

-

内容量3枚入り

-

原材料魚肉(すけとうたら、きちじ、ぐち)卵白、清酒、食塩、でん粉、砂糖、米発酵調味料、魚介エキス、酵母エキス。加工でん粉、トレハロース、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・卵・大豆を含む)

-

保存方法要冷蔵(1℃~10℃)で保存

-

賞味期限9日間

-

その他詳細

-

その他詳細